鷲座 Aquila

日本には中国から伝わった彦星と織姫星の七夕伝説があります。シサスクもそのことを知っていました。この天の川銀河の画像には彦星と織姫星があります。左上に一際大きく輝いているのが織姫星こと、こと座の「ベガ」、天の川を隔てて中央下に輝く星が彦星こと、わし座の「アルタイル」です。この画像にはもう一つ左端にやや小さめに輝く星、はくちょう座のデネブがあり、ベガ、アルタイル、デネブの 3つで「夏の大三角」を形作っています。

この美しい日本の桜は群馬県沼田市発知(ほっち)の樹齢 500年、高さ 15mのヒガンザクラです。「夏の大三角」を映し出すかのような形で、シサスクにも見せたかった光景です。どこに「夏の大三角」があるかわかりますか? NASAでは次のように図解していますので見比べてみてください。

シサスクはわし座を次のように描いています。星と星の繋ぎ方はいろいろあるようですので、紫の点線も書き加えてみました。

主要な星の意味は次のとおりです。

アルタイル ALTAIR 飛ぶ鷲、天を駈ける鷲(アラビア語が語源) アルシャイン ALSHAIN 襲う鷲(ペルシャ語 Shahini Tarazadが語源) タラゼド TARAZED 襲う鷲(ペルシャ語 Shahini Tarazadの前半省略) デネブ・オカブ DENEB OKAB 鷲の尾(アラビア語が語源)

The Summer Triangle over the Great Wall

これは中国の万里の長城で撮影された「夏の大三角」の星です。 遠くに北京の明かりが見えます。

こと座、はくちょう座、わし座の主星を繋いで「夏の大三角」を書き入れてみました。ここでよく見ていただきたいのは、はくちょう座の主星デネブは「尾」、わし座のアルタイルは頭の方の星であるということです。どちらも天の川上空を飛んでいるように見えますが、白鳥は左のカシオペヤ座の方向から、鷲は右のいて座の方向から飛来しています。向かい合うというより、すれ違うようでもあります。

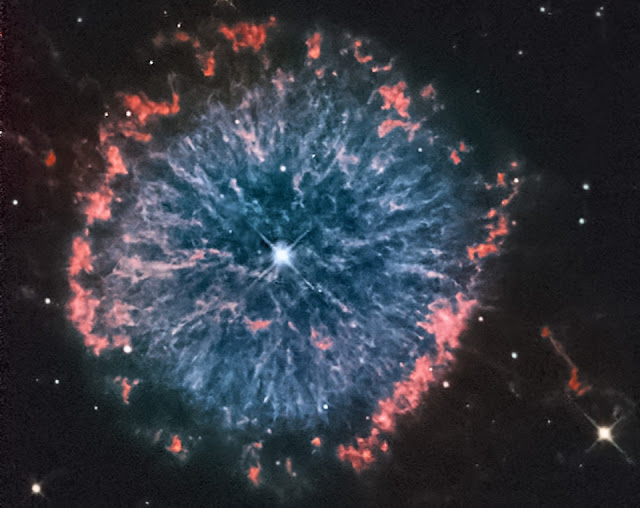

NGC 6751: The Glowing Eye Nebula

シサスクがわし座の星座図に記した天体はたくさんあるのですが、NASAの画像で見つかったのは唯一この「輝く目星雲」NGC 6751だけでした。これはわし座の尾の先辺り、天の川銀河で最も星の密集しているたて座やいて座の境界付近にある惑星状星雲で、6500光年にあります。 直径は 0.8光年、太陽系の 600倍もの大きさです。星の一生の最終段階にある惑星状星雲は大量のガスを放出するのですが、「輝く目星雲」は表面温度が 14万度に達するといわれる中心部からガスが放出されていて、青い部分は高温のガス、オレンジ色はその温度が下がっていることを示しています。「タンポポの綿毛星雲」Dandelion Puffball Nebulaという別名もあります。

シサスクが記したその他の天体は次のとおりですが、惑星状星雲は NGC 6751以外に 3つあるようです。この数は惑星状星雲の多いはくちょう座、いて座に次ぐ数で、今後も新たな発見があるかもしれません。

NGC 6803 惑星状星雲NGC 6804 惑星状星雲NGC 6709 散開星団NGC 6755 散開星団NGC 6772 惑星状星雲

惑星状星雲の話になったところで、NASAによる宝石箱のように魅力的な惑星状星雲をご紹介します。惑星状星雲は全天でこれまでに 1000個以上発見されているとのこと。上のタイトル Planetary nebulaをクリックしていただくと、ユニークな 4択クイズのページに飛びます。NGC 6751の名前(Dandelion Puffball Nebula「タンポポの綿毛星雲」)は必ず当ててくださいね(笑)

シサスクのわし座のイメージは「勇敢なる飛翔」。

鷲は「いて座の方向から飛来」と書きました。天の川銀河の中心部を指し示すいて座は、ブラックホールを有する天の川の最も明るい部分です。そこから飛んできたかのような鷲はまるで火の鳥のようでもあり、白鳥よりも勇敢な印象を受けます。

シサスクのわし座の音楽は獲物を狙い撃ち、急降下する鷲のようなパッセージで始まります。鷲は何を仕留めたでしょうか。もしかしたら惑星状星雲ではないでしょうか。ffでの急降下のパッセージの終わりは毎回、威嚇するようなアクセントの音で終わり、その後 ppで時が止まったかのような幻想的なハーモニーが奏でられます。こうした対比は 4回繰り返されます。ppの音楽はどれも似ているけれど、ハーモニーや奏法は同じではありません。シサスクが星座図に記した惑星状星雲は 4つでしたね。もしその数が増えるなら、鷲の急降下と仕留めた星雲の対比の世界が永遠と繰り返されていくような曲になるかもしれません。

日本には中国から伝わった彦星と織姫星の七夕伝説があります。シサスクもそのことを知っていました。この天の川銀河の画像には彦星と織姫星があります。左上に一際大きく輝いているのが織姫星こと、こと座の「ベガ」、天の川を隔てて中央下に輝く星が彦星こと、わし座の「アルタイル」です。この画像にはもう一つ左端にやや小さめに輝く星、はくちょう座のデネブがあり、ベガ、アルタイル、デネブの 3つで「夏の大三角」を形作っています。

この美しい日本の桜は群馬県沼田市発知(ほっち)の樹齢 500年、高さ 15mのヒガンザクラです。「夏の大三角」を映し出すかのような形で、シサスクにも見せたかった光景です。どこに「夏の大三角」があるかわかりますか? NASAでは次のように図解していますので見比べてみてください。

シサスクはわし座を次のように描いています。星と星の繋ぎ方はいろいろあるようですので、紫の点線も書き加えてみました。

主要な星の意味は次のとおりです。

アルタイル ALTAIR

飛ぶ鷲、天を駈ける鷲(アラビア語が語源)

アルシャイン ALSHAIN

襲う鷲(ペルシャ語 Shahini Tarazadが語源)

タラゼド TARAZED

襲う鷲(ペルシャ語 Shahini Tarazadの前半省略)

デネブ・オカブ DENEB OKAB

鷲の尾(アラビア語が語源)

これは中国の万里の長城で撮影された「夏の大三角」の星です。 遠くに北京の明かりが見えます。

こと座、はくちょう座、わし座の主星を繋いで「夏の大三角」を書き入れてみました。ここでよく見ていただきたいのは、はくちょう座の主星デネブは「尾」、わし座のアルタイルは頭の方の星であるということです。どちらも天の川上空を飛んでいるように見えますが、白鳥は左のカシオペヤ座の方向から、鷲は右のいて座の方向から飛来しています。向かい合うというより、すれ違うようでもあります。

シサスクがわし座の星座図に記した天体はたくさんあるのですが、NASAの画像で見つかったのは唯一この「輝く目星雲」NGC 6751だけでした。これはわし座の尾の先辺り、天の川銀河で最も星の密集しているたて座やいて座の境界付近にある惑星状星雲で、6500光年にあります。 直径は 0.8光年、太陽系の 600倍もの大きさです。星の一生の最終段階にある惑星状星雲は大量のガスを放出するのですが、「輝く目星雲」は表面温度が 14万度に達するといわれる中心部からガスが放出されていて、青い部分は高温のガス、オレンジ色はその温度が下がっていることを示しています。「タンポポの綿毛星雲」Dandelion Puffball Nebulaという別名もあります。

シサスクが記したその他の天体は次のとおりですが、惑星状星雲は NGC 6751以外に 3つあるようです。この数は惑星状星雲の多いはくちょう座、いて座に次ぐ数で、今後も新たな発見があるかもしれません。

NGC 6803 惑星状星雲

NGC 6804 惑星状星雲

NGC 6709 散開星団

NGC 6755 散開星団

NGC 6772 惑星状星雲

惑星状星雲の話になったところで、NASAによる宝石箱のように魅力的な惑星状星雲をご紹介します。惑星状星雲は全天でこれまでに 1000個以上発見されているとのこと。上のタイトル Planetary nebulaをクリックしていただくと、ユニークな 4択クイズのページに飛びます。NGC 6751の名前(Dandelion Puffball Nebula「タンポポの綿毛星雲」)は必ず当ててくださいね(笑)

シサスクのわし座のイメージは「勇敢なる飛翔」。

鷲は「いて座の方向から飛来」と書きました。天の川銀河の中心部を指し示すいて座は、ブラックホールを有する天の川の最も明るい部分です。そこから飛んできたかのような鷲はまるで火の鳥のようでもあり、白鳥よりも勇敢な印象を受けます。

シサスクのわし座の音楽は獲物を狙い撃ち、急降下する鷲のようなパッセージで始まります。鷲は何を仕留めたでしょうか。もしかしたら惑星状星雲ではないでしょうか。ffでの急降下のパッセージの終わりは毎回、威嚇するようなアクセントの音で終わり、その後 ppで時が止まったかのような幻想的なハーモニーが奏でられます。こうした対比は 4回繰り返されます。ppの音楽はどれも似ているけれど、ハーモニーや奏法は同じではありません。シサスクが星座図に記した惑星状星雲は 4つでしたね。もしその数が増えるなら、鷲の急降下と仕留めた星雲の対比の世界が永遠と繰り返されていくような曲になるかもしれません。

コメント