竜座 Draco

頭から尻尾まで From Head to Tail

Halo of the Cat's Eye

宇宙の深淵からこちらをじっと見つめているようなこの天体は、その名も「キャッツアイ星雲」Cat's Eye Nebula 、惑星状星雲 NGC 6543です。 最も複雑な構造をもつ惑星状星雲の一つで、3000光年にあります。中心部を拡大した強烈な印象の画像も見つかりました。

猫の目という人もあれば、法螺貝に見えるという人もいるようですが、これは太陽のような恒星の寿命が尽きるころの姿であるといいます。つまり我々の太陽も 50億年後に寿命を迎える際、同様の経過を辿っていくであろうということです。内部構造についてや、何故このような形状になったかについてはよくわかっておらず、研究が進められています。

渦巻銀河 NGC6503は天の川銀河の 3分の1ほどの小さな銀河です。1800万光年の彼方、しかも星も銀河もないヴォイド Voidと呼ばれる広大な空間の端に位置しているといいます。ヴォイド Voidについては、うしかい座(参照:8. うしかい座)でも触れていますが、少なくとも差し渡し 1億5千万光年はある巨大な空間で、「ローカル・ヴォイド」Local Voidとも呼ばれ、最近の研究では天の川銀河もそのヴォイド Voidのすぐ隣、もしくは内部に位置している可能性が高いとされています。

Three Galaxies in Draco

Draco Groupまたは Draco Galaxy Trioと呼ばれるこの 3つの銀河の日本名はないようで、もし名付けるなら「りゅう座銀河群」よりは「りゅう座銀河トリオ」が良いでしょうか。左から渦巻銀河 NGC 5985、楕円銀河 NGC 5982、 渦巻銀河 NGC 5981で、3つの銀河はすべて 1億光年にあります。

The Star Streams of NGC 5907

真横を向けたエッジオン銀河、NGC 5907は 4000万光年にある渦巻銀河です。銀河の周りには潮の流れのようなループが取り巻いていますが、これは 40億年以上前に、この銀河と合体した衛星銀河の軌道に残った残骸ではないかと推測されています。鋭利なイメージの形状から「スプリンター(破片、とげ)銀河」Splinter Galasy、または「ナイフエッジ銀河」Knife Edge Galaxyとも呼ばれています。

Edge-On Galaxy NGC 5866

さらに薄いこの銀河は両端がはっきりしません。これはレンズ状銀河に分類されている NGC 5866で、4400万光年にあります。多数の複雑なダストレーン(暗黒帯)を持っているため、このような色合いに見えています。

燦然と輝く渦巻銀河 NGC 3147は 1億3000万光年にあります。その中心部には太陽の 2億5000万倍もの質量を持つ超巨大ブラックホールが潜んでいます。そのブラックホールの周りを猛烈に渦巻きながら落ち込んでいくガスが作り出す円盤(降着円盤)の存在が確かめられたそうですが、ブラックホールの謎は明らかになるどころか、逆に新たな難問にぶつかっているようです。

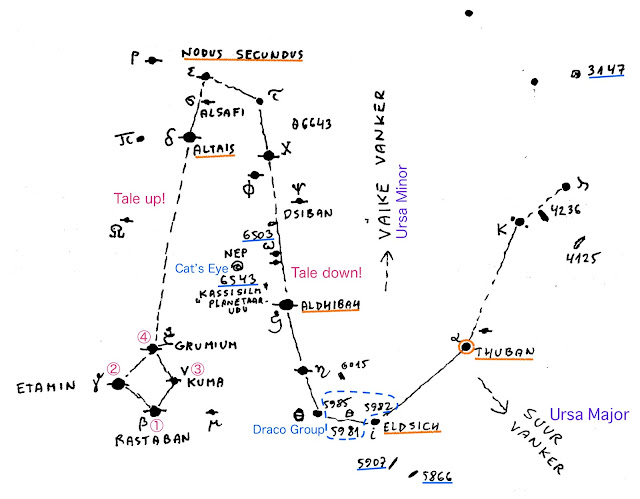

シサスクのりゅう座のイメージは「頭から尻尾まで」。

竜の周囲にある上記の天体を竜の頭から尻尾へと順に見てきましたので、シサスクの星座図で位置を確認してみてください。

シサスクは竜の形に沿った 4つの部分 A〜 Dを音楽で表現しています。Aの ①〜④は竜の頭を形作る星です。(下記の赤い表示はシサスクが楽譜にも明記しています。)

A. 竜の頭

① 1st Star β Rastaban 竜の頭

② 2nd Star γ Eltanin 竜の頭

③ 3rd Star ν Kuma (意味不明)

④ 4th Star ξ Grumium 下あご

B. Tail up!

δ Altais 雄の山羊

ε Nodus Secundus 二つ目のとぐろ

C. Tail down!

ζ Aldhibah ハイエナ

ι Edasich 雄のハイエナ

D. 尻尾の先へ Tail up!

α Thuban 竜

りゅう座を形作る恒星の固有名は、その語源がアラビア語、ギリシャ語、ラテン語と混合しており、ハイエナや山羊のように竜とは関係のない名前は、この星座が竜ではなく年老いたラクダの形に見立てられていた頃の名残と思われます。 それでは譜例とともに各部を見ていきましょう。譜例は部分のみですが、基音となっている音を記しました。なお楽譜上の練習番号は曲構成とは無関係です。

【A】竜の頭① 1st Star:Fis → Fis

【B】Tail up! ピアノの鍵盤の最低音「ラ」Aから、尻尾が上向きになっていくのに合わせて音が上昇していき、強弱も ppから少しずつ cresc. 、基音となる音は A → D → G → C → F → B → Es → Gis → Cisと 2小節ごとに 4度ずつ上がり、18小節かけてテンポもアップ、緊張感を高めます。

【C】Tail down! 登りつめた後は、右手の「ラ」Aから左手の「ラ」Aまで半音階で急降下。Tail up の半分の小節数(9小節)で下りきります。ハイエナという獰猛な動物の名の星が頭をよぎります。

【D】尻尾の先へ Tail up! 【B】の Tail upと同じように、2小節ごとに 4度ずつ上がっていきます。

A → D → G → C → F → B → Esまで来たら、Asに到達させます。というのも、もし【B】の Tail up と全く同じなら Gis に到達させるところですが、異名同音の Asを使い、 Es → Asにすることで音楽の流れを変えているのです。執拗に繰り返された ffの強打が 148小節で急にmfに、そして legatissimoの指示が加わります。このことは何を意味しているでしょうか。 これは、りゅう座の α星 Thuban(トゥバン)に注目するための特別な切り替わりではないかと考えます。Thubanは今から 5000年前(紀元前 2800年頃)に北極星だった星なのです。(参照:69. ケフェウス座)

このあと最後までは半音階的に上下させつつ、一番高い「ラ」Aを目指し、小さく遠ざかっていきます。

この曲でもまた、北極星と「ラ」Aの音が関連しているようです。既にお気づきと思いますが、シサスクは星座図にこぐま座 Ursa Minorとおおぐま座 Ursa Majorの方向を記しています。りゅう座の周囲がどうなっているか確認しておきましょう。

白抜きになっている部分がりゅう座の領域です。りゅう座はこぐま座をすっかり囲い込んでいます。また おおぐま座の北斗七星 Big dipperの何倍もの大きさを持っていることがわかります。 シサスクのりゅう座のイメージ「頭から尻尾まで」とは、竜が全身で こぐま座(北極星)を独り占めしようと(あるいは守ろうと)している姿なのではないでしょうか。シサスクは鍵盤上最も低い「ラ」A から最も高い「ラ」Aまでフルに使って、そのことを表現しているのかもしれません。

これはモンゴルで「しぶんぎ座流星群」を撮影した写真です。うしかい座 Bootesとりゅう座 Dracoの境界辺り(かつては「しぶんぎ座」と呼ばれる領域だった)にこの流星群の放射点があります。正確にはりゅう座の ι 星 Edasich(雄のハイエナ)付近からの放射です。 シサスクのりゅう座の音楽では【D】の前半あたりでしょうか。向きの変わる和音のアルペジョや pから ffへの強烈な cresc.が流星の力強い放射を表しているようにも思えます。

りゅう座 の頭部である四角形の底辺を延長すると北極星 Polarisにたどり着きます。また四角形の対角線を延長すると丁度トゥバン Thubanを通り、北斗七星 Big dipper に行き着きます。

この写真には、これから登場するぎょしゃ座 Auriga 、ふたご座 Gemini、かんむり座 Corona Borealis も見つけましたので、星を繋いでおきました。

シサスクはりゅう座の曲をエストニアの作曲家でありピアニストのレイン・ランナップ Rein Rannapに献呈しています。この曲がロック風なのは、ランナップの作風を取り入れているからでしょう。ランナップの音楽はポップミュージックをルーツとしたスタイルです。 ランナップの興味深い自作自演を見つけました。曲のタイトルは《宇宙旅行者のブログ》という訳し方で良いかどうか・・。タイトルはともかくとして、シサスクは彼の音楽が好きだったのではないかなと感じます。

Halo of the Cat's Eye

宇宙の深淵からこちらをじっと見つめているようなこの天体は、その名も「キャッツアイ星雲」Cat's Eye Nebula 、惑星状星雲 NGC 6543です。 最も複雑な構造をもつ惑星状星雲の一つで、3000光年にあります。中心部を拡大した強烈な印象の画像も見つかりました。

猫の目という人もあれば、法螺貝に見えるという人もいるようですが、これは太陽のような恒星の寿命が尽きるころの姿であるといいます。つまり我々の太陽も 50億年後に寿命を迎える際、同様の経過を辿っていくであろうということです。内部構造についてや、何故このような形状になったかについてはよくわかっておらず、研究が進められています。

渦巻銀河 NGC6503は天の川銀河の 3分の1ほどの小さな銀河です。1800万光年の彼方、しかも星も銀河もないヴォイド Voidと呼ばれる広大な空間の端に位置しているといいます。ヴォイド Voidについては、うしかい座(参照:8. うしかい座)でも触れていますが、少なくとも差し渡し 1億5千万光年はある巨大な空間で、「ローカル・ヴォイド」Local Voidとも呼ばれ、最近の研究では天の川銀河もそのヴォイド Voidのすぐ隣、もしくは内部に位置している可能性が高いとされています。

Draco Groupまたは Draco Galaxy Trioと呼ばれるこの 3つの銀河の日本名はないようで、もし名付けるなら「りゅう座銀河群」よりは「りゅう座銀河トリオ」が良いでしょうか。左から渦巻銀河 NGC 5985、楕円銀河 NGC 5982、 渦巻銀河 NGC 5981で、3つの銀河はすべて 1億光年にあります。

The Star Streams of NGC 5907

真横を向けたエッジオン銀河、NGC 5907は 4000万光年にある渦巻銀河です。銀河の周りには潮の流れのようなループが取り巻いていますが、これは 40億年以上前に、この銀河と合体した衛星銀河の軌道に残った残骸ではないかと推測されています。鋭利なイメージの形状から「スプリンター(破片、とげ)銀河」Splinter Galasy、または「ナイフエッジ銀河」Knife Edge Galaxyとも呼ばれています。

Edge-On Galaxy NGC 5866

さらに薄いこの銀河は両端がはっきりしません。これはレンズ状銀河に分類されている NGC 5866で、4400万光年にあります。多数の複雑なダストレーン(暗黒帯)を持っているため、このような色合いに見えています。

燦然と輝く渦巻銀河 NGC 3147は 1億3000万光年にあります。その中心部には太陽の 2億5000万倍もの質量を持つ超巨大ブラックホールが潜んでいます。そのブラックホールの周りを猛烈に渦巻きながら落ち込んでいくガスが作り出す円盤(降着円盤)の存在が確かめられたそうですが、ブラックホールの謎は明らかになるどころか、逆に新たな難問にぶつかっているようです。

シサスクのりゅう座のイメージは「頭から尻尾まで」。

竜の周囲にある上記の天体を竜の頭から尻尾へと順に見てきましたので、シサスクの星座図で位置を確認してみてください。

シサスクは竜の形に沿った 4つの部分 A〜 Dを音楽で表現しています。Aの ①〜④は竜の頭を形作る星です。(下記の赤い表示はシサスクが楽譜にも明記しています。)

A. 竜の頭

① 1st Star β Rastaban 竜の頭

② 2nd Star γ Eltanin 竜の頭

③ 3rd Star ν Kuma (意味不明)

④ 4th Star ξ Grumium 下あご

B. Tail up!

δ Altais 雄の山羊

ε Nodus Secundus 二つ目のとぐろ

C. Tail down!

ζ Aldhibah ハイエナ

ι Edasich 雄のハイエナ

D. 尻尾の先へ Tail up!

α Thuban 竜

りゅう座を形作る恒星の固有名は、その語源がアラビア語、ギリシャ語、ラテン語と混合しており、ハイエナや山羊のように竜とは関係のない名前は、この星座が竜ではなく年老いたラクダの形に見立てられていた頃の名残と思われます。

それでは譜例とともに各部を見ていきましょう。譜例は部分のみですが、基音となっている音を記しました。なお楽譜上の練習番号は曲構成とは無関係です。

【A】竜の頭

① 1st Star:Fis → Fis

【B】Tail up!

ピアノの鍵盤の最低音「ラ」Aから、尻尾が上向きになっていくのに合わせて音が上昇していき、強弱も ppから少しずつ cresc. 、基音となる音は A → D → G → C → F → B → Es → Gis → Cisと 2小節ごとに 4度ずつ上がり、18小節かけてテンポもアップ、緊張感を高めます。

【C】Tail down!

登りつめた後は、右手の「ラ」Aから左手の「ラ」Aまで半音階で急降下。Tail up の半分の小節数(9小節)で下りきります。ハイエナという獰猛な動物の名の星が頭をよぎります。

【D】尻尾の先へ Tail up!

【B】の Tail upと同じように、2小節ごとに 4度ずつ上がっていきます。

A → D → G → C → F → B → Esまで来たら、Asに到達させます。というのも、もし【B】の Tail up と全く同じなら Gis に到達させるところですが、異名同音の Asを使い、 Es → Asにすることで音楽の流れを変えているのです。執拗に繰り返された ffの強打が 148小節で急にmfに、そして legatissimoの指示が加わります。このことは何を意味しているでしょうか。

これは、りゅう座の α星 Thuban(トゥバン)に注目するための特別な切り替わりではないかと考えます。Thubanは今から 5000年前(紀元前 2800年頃)に北極星だった星なのです。(参照:69. ケフェウス座)

このあと最後までは半音階的に上下させつつ、一番高い「ラ」Aを目指し、小さく遠ざかっていきます。

この曲でもまた、北極星と「ラ」Aの音が関連しているようです。既にお気づきと思いますが、シサスクは星座図にこぐま座 Ursa Minorとおおぐま座 Ursa Majorの方向を記しています。りゅう座の周囲がどうなっているか確認しておきましょう。

これはモンゴルで「しぶんぎ座流星群」を撮影した写真です。うしかい座 Bootesとりゅう座 Dracoの境界辺り(かつては「しぶんぎ座」と呼ばれる領域だった)にこの流星群の放射点があります。正確にはりゅう座の ι 星 Edasich(雄のハイエナ)付近からの放射です。

シサスクのりゅう座の音楽では【D】の前半あたりでしょうか。向きの変わる和音のアルペジョや pから ffへの強烈な cresc.が流星の力強い放射を表しているようにも思えます。

りゅう座 の頭部である四角形の底辺を延長すると北極星 Polarisにたどり着きます。また四角形の対角線を延長すると丁度トゥバン Thubanを通り、北斗七星 Big dipper に行き着きます。

この写真には、これから登場するぎょしゃ座 Auriga 、ふたご座 Gemini、かんむり座 Corona Borealis も見つけましたので、星を繋いでおきました。

シサスクはりゅう座の曲をエストニアの作曲家でありピアニストのレイン・ランナップ Rein Rannapに献呈しています。この曲がロック風なのは、ランナップの作風を取り入れているからでしょう。ランナップの音楽はポップミュージックをルーツとしたスタイルです。

ランナップの興味深い自作自演を見つけました。曲のタイトルは《宇宙旅行者のブログ》という訳し方で良いかどうか・・。タイトルはともかくとして、シサスクは彼の音楽が好きだったのではないかなと感じます。

コメント